|

| Ataque de las fuerzas mexicanas sobre la Barra de Tampico, ocupada por los españoles. Al centro el general Antonio López de Santa Anna. |

|

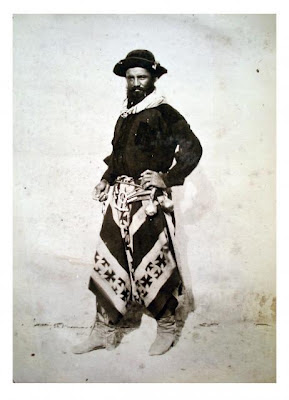

| Antonio López de Santa Anna. |

Por Sandro Olaza Pallero

México pasaba por una guerra civil, después de la caída de Agustín I. El propio Agustín de Iturbide cuando retornó de su exilio había dicho que volvía a su patria para defenderla de un ataque español que se venía preparando. El Congreso mexicano no le creyó y lo mandó fusilar en 1824.

Sólo un hombre había en el gobierno de México con capacidad para oponerse a la política expansionista norteamericana: Lucas Alamán, con una visión hispanoamericanista. A su caída del ministerio, la política exterior mexicana quedó subordinada a los Estados Unidos.

Tan notoria era la intervención del cónsul estadounidense Joel Poinsett en los asuntos nacionales que en diciembre de 1827 hubo un pronunciamiento en Otumba, encabezado por el general Juan Maule Montaño, y exigía la expulsión de este diplomático y la disolución de las sociedades secretas: “Es necesario curar el mal en su origen, arrancando de raíz las sociedades secretas que lo causan”. Este movimiento patriótico fue secundado por Nicolás Bravo.

La política interior dominada por Poinsett impulsó la creación de logias que ya no respondían a la influencia inglesa y francesa, sino directamente a Estados Unidos. Tal fue el objeto del rito yorkino cuya matriz estuvo siempre en Nueva York.

|

| Fernando VII. |

La elección de Vicente Guerrero como presidente de México significó el triunfo de los “americanos”. El plan de Poinsett fue implementado por el gobierno mexicano. Con pretexto de que corría peligro la independencia, se expulsó a muchos españoles prominentes el 20 de diciembre de 1827, y esto duraría hasta que España reconociera la libertad mexicana. Había entonces aproximadamente 33000 españoles radicados en México y a todos se los expulsaba sin tener en cuenta que la mayoría eran padres de criollos mexicanos.

El número de expulsados fue de doce a quince mil, incluso muchos criollos o mestizos mexicanos siguieron forzosamente a sus padres al exilio.También se desterraron las 32 misiones franciscanas de la Alta y Baja California, con el natural resultado de que sus bienes fueron confiscados y su acción evangelizadora con los aborígenes fue eliminada.

José Vasconcelos afirmó: “La guerra a lo español sería propósito secreto del partido extranjerista…Nos habíamos separado de la idea imperial española, el más noble tipo de cruzada humana universal y generosa que jamás haya existido, y nos veíamos englobados en el imperialismo comercial de los anglosajones, cuyo triste epílogo contemplamos hoy en el capitalismo decadente de la actualidad”.El gobierno mexicano estaba en la más completa miseria. No tenía almacenes militares, ni víveres, ni provisiones y el ejército estaba casi en la ruina.

Los españoles residentes en México y los criollos borbonistas habían bombardeado por años las oficinas del gabinete hispano presentando la situación del nuevo país como caótica y favorable a su reincorporación a la metrópoli europea. Fernando VII vio en esto, una gran oportunidad para emprender la reconquista de México, desde Cuba, planeando el envío de tres ejércitos, que en total constituirían 16.000 hombres. El 27 de julio de 1829, una flota compuesta por 21 navíos de la real armada española a cargo del almirante Ángel Laborde, desembarcó en Cabo Rojo (Veracruz) el primer contingente, llamado “Ejército de Vanguardia”.Este ejército, el primero que se enviaba en este intento de reconquista, estaba formado por 3.100 soldados veteranos con el armamento más moderno de la época y eran comandados por el brigadier Isidro Barradas. Además integraban la expedición el franciscano fray Diego Miguel Bringas y ocho misioneros que habían estado en Querétaro y Orizaba.

El mar fue enemigo de las flotas de España. Así como destruyó la “Invencible” quiso destruir “La Vanguardia de la Reconquista”.Un temporal dispersó los barcos en la costa de Campeche. Una fragata, con quinientos soldados, se extravía y va a dar a Nueva Orleáns.

Barradas se puso de tan mal humor, que durante una comida arrojó platos a la cabeza del almirante Laborde. Desembarcaron en Cabo Rojo como se dijo anteriormente y la infantería tuvo que caminar quinientos metros con el agua a la cintura.

Perdió morriones, armas, paquetes de víveres, cartucheras, cantimploras llenas de vino. Barradas lloró, sentado sobre un tronco.

“Me han engañado”, dijo a su secretario, el astuto e intrigante Eugenio Avinareta. “Este es un país desierto”.

Barradas era fanfarrón y crédulo. Tomó al pie de la letra los informes enviados de México, en el sentido de que el país entero estaba suspirando por la dominación española.

En La Habana, dijo a su secretario: “En el momento en que pise las playas, con la infantería que voy a llevar y con la bandera de España en la mano, marcharé sin obstáculos hasta la capital del reino”. En otra ocasión agregó: “Los españoles residentes de La Habana me han asegurado que cuando desembarque, la mayoría de las tropas y el pueblo, movidos por el clero, se pasarán a las banderas del rey”.No valía la pena, pues, de llevar cañones en la expedición: “bastará con los que se tomen al enemigo”, y con la distribución de dos mil proclamas del capitán general. La reconquista se realizaría con un paseo.

Barradas se internó en el país. Pequeñas fuerzas de Veracruz y Tamaulipas intentaron detener su camino sobre Tampico, en “La Aguada”, "Los Corchos" y en el fortín veracruzano de "La Barra”, luchando y replegándose.

En una lancha que llevaba bandera de parlamento, Barradas se presentó frente a Tampico. Subió a verlo el comandante de las fuerzas mexicanas, general Felipe de la Garza, a quien dijo el brigadier español: “Vengo de parte del rey de España y con la vanguardia del ejército real a tranquilizar al país, que vive en la mayor anarquía”.Ofreció un indulto y ascensos a los jefes y oficiales que se le unieran. Barradas presenta a de la Garza una caja de condecoraciones de las grandes cruces de Carlos III y de Isabel la Católica, diciéndole que iban a servir para adornar su pecho, e iba a entregarle la caja y un mazo de proclamas, cuando el general mexicano dio un paso atrás y respondió en alta voz: “Vive usted muy equivocado si ha creído quebrantar mi fidelidad y el juramento que he prestado a la república, después de haberme batido contra las armas españolas en la guerra de la independencia. No tengo más que hablar con el jefe de las tropas que han invadido a la república, y me retiro a mi campamento”.Gracias a la superioridad de sus efectivos y de armamentos, los españoles pudieron tomar las poblaciones de Tampico Alto y Pueblo Viejo, en el norte de Veracruz. Evacuada por la reducida guarnición y los pobladores, Tampico (Tamaulipas), cayó en manos españolas el 7 de agosto, pero la encontraron desierta, sin alimentos ni agua potable, en una estrategia de “tierra arrasada”, ya que los habitantes de la zona, patrióticamente, no colaboraron con los invasores.

El 2 de agosto el presidente Guerrero fue notificado del desembarco de las tropas españolas. Consciente de la gravedad de la situación, lanzó una proclama a todos los mexicanos llamándolos a unirse en defensa de la patria y dispuso la integración del “Ejército de Operaciones Mexicano”, al mando del brigadier Antonio López de Santa Anna, gobernador de Veracruz.

El 16 de agosto, debido a la falta de alimentos, los españoles avanzaron sobre Villerías, (en la actualidad Altamira), Tamaulipas, realizándose una heroica defensa del camino por las fuerzas mexicanas al mando de los brigadieres De la Garza y Manuel de Mier y Terán, los que volvieron a seguir la estrategia de combatir y retirarse, ocupando los españoles Villerías, pero encontrándose nuevamente con las manos vacías. En la madrugada del 21 de agosto, mientras el grueso del ejército realista se encontraba en Altamira, los mexicanos, con las pocas tropas que habían llegado de Veracruz y los soldados y milicianos de la zona, en medio de la noche y en silencio, cruzaron el caudaloso río Pánuco, de 400 metros, en pequeñas lanchas y piraguas.

En lo que hoy es la Plaza de La Libertad y las calles del centro histórico, se llevó a cabo la batalla de Tampico. Este combate duró más de 12 horas seguidas donde el ejército mexicano "abatió el orgullo español", quienes por lo aguerrido de la batalla, tuvieron que solicitar un “alto al fuego” para capitular y se estaba dando trámite a dichos acuerdos, cuando retornó el ejército realista a Tampico.

Después de un duelo de astucia entre los generales Santa Anna y Barradas, pactaron que sus ejércitos regresaran a sus respectivas líneas, lo que permitió la liberación de Altamira. Los mexicanos salieron de Tampico con honores, banderas desplegadas y a tambor batiente y volvieron a cruzar el río Pánuco, en medio de una fuerza española superior.

Desde ese día, la plaza donde se encontraba el cuartel general de los españoles en Tampico, fue bombardeada por la artillería mexicana desde el paso de El Humo en Veracruz, al otro lado del río Pánuco. Mientras se esperaban refuerzos del centro de la república, se dieron acciones heroicas por parte de los soldados mexicanos, como lo fue la captura de la balandra Española, en el río Pánuco, ya que en medio de la noche y la lluvia, la abordaron frente al fortín de La Barra (Tamaulipas) que los atacaba con sus cañones, remolcándola río arriba, hasta el reducto de Las Piedras.

En una estrategia de tenaza, el ejército mexicano construyó fortificaciones y reductos sobre la rivera veracruzana del río Pánuco que cercaron e inmovilizaron al invasor, el cual empezó a sufrir por la falta de alimentos, agua y por la fiebre amarilla. El día 9 de septiembre, cayó un fuerte ciclón, que provocó una inundación en toda la zona, destruyendo el campamento mexicano, obligándolos a entrar en acción o esperar el tiempo de secas, lo que hubiese permitido la llegada de los otros dos contingentes del ejercito hispano, que ya se esperaban desde Cuba.

Ante la adversidad del clima, los mexicanos al mando de los generales Santa Anna y Manuel de Mier y Terán, así como de los coroneles Lemus, Andreis, Acosta y De Paula Tamariz, se decidieron a dar la batalla final, en medio del lodo y la inundación, en la noche del 10 al 11 de septiembre, iniciándose la toma del fortín español de La Barra. Los soldados realistas protegidos por las empalizadas y sus cañones, se defendieron con tenacidad y desesperación.

La encarnizada lucha se desarrolló a la bayoneta. En estas acciones se distinguió el capitán de granaderos Juan Andonaegui, al que se le ha honrado desde entonces con el nombre de un cerro característico entre Tampico y Ciudad Madero.

Este sangriento enfrentamiento, heroico para ambas partes, obligó al ejército español a rendirse ante las tropas mexicanas que se desempeñaron con valor y audacia pocas veces vista en la historia militar mexicana. La Capitulación de los españoles fue redactada y firmada por el Ejército de Operaciones Mexicano en Pueblo Viejo, Veracruz y ratificada por Barradas en la Casa Fuerte de Castilla, en la plaza de la Libertad de Tampico el 11 de septiembre de 1829.

El ejército español entregó armas y banderas el día 12 de septiembre de 1829. Los prisioneros realistas serían posteriormente remitidos a La Habana, en tanto que Barradas se embarcó con rumbo a Nueva Orleáns.

La victoria fue celebrada jubilosamente en todo el país, especialmente en la capital de la república, donde llegaron las banderas rendidas por los españoles, realizándose grandes desfiles frente al palacio nacional. Posteriormente éstas fueron entregadas como trofeos ante Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, patrona de todos los mexicanos, siendo el momento más significativo de la presidencia de Vicente Guerrero.

Proclama de Barradas al desembarcar en territorio mexicano

“Después de ocho años de ausencia, volvéis por fin a ver a vuestros compañeros, a cuyo lado peleasteis con tanto valor para sostener los legítimos derechos de vuestro augusto y antiguo soberano el Sr. D. Fernando VII. S. M. Sabe que vosotros no tenéis la culpa de cuanto ha pasado en ese reino, y se acuerda que le fuisteis fieles y constantes. La traición os vendió a vosotros y a vuestros compañeros.

El rey nuestro señor manda que se olvide todo cuanto ha pasado, y que no se persiga a nadie. Vuestros compañeros de armas vienen animados de tan nobles deseos y resueltos a no disparar un tiro siempre que no les obligue la necesidad.

Cuando servíais al rey nuestro señor, estabais bien uniformados, bien pagados y mejor alimentados; ese que llaman vuestro gobierno os tiene desnudo, sin rancho ni paga. Antes servíais bajo el imperio del orden para sostener vuestros hogares, la tranquilidad y la religión; ahora sois el juguete de unos cuantos jefes de partido, que mueven las pasiones y amotinan a los pueblos para ensalzar a un general, derribar un presidente y sostener los asquerosos templos de los francmasones yorkinos y escoceses.

Las cajas de vuestro llamado gobierno están vacías y saqueadas por cuatro ambiciosos, enriquecidos con los empréstitos que han hecho con los extranjeros, para comprar buques podridos y otros efectos inútiles. Servir bajo el imperio de esa anarquía, es servir contra vuestro país y contra la religión santa de Jesucristo. Estáis sosteniendo, sin saberlo, las herejías y la impiedad, para derribar poco a poco la religión católica.

Oficiales, sargentos, cabos y soldados mexicanos: abandonad el bando de la usurpación: venid a las filas y a las banderas del ejército real, al lado de vuestros antiguos compañeros de armas, que desean como buenos compañeros daros un abrazo. Seréis bien recibidos, admitidos en las filas: a los oficiales, sargentos y cabos se les conservarán los empleos que actualmente tengan, y a los soldados se les abonará todo el tiempo que tengan de servicio, y además se le gratificará con media onza de oro al que se presente con su fusil.

Cuartel general, 1829. — El comandante general de la división de vanguardia.— Isidro Barradas.”

Bibliografía:

GONZÁLEZ PEDRERO, Enrique, País de un solo hombre: el México de Santa Anna, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.

MUÑOZ, Rafael F., Santa Anna el que todo lo ganó y todo lo perdió, Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1936.

VASCONCELOS, José, Breve Historia de México, Ediciones Botas, México, 1950.

.jpg)

+Anteriormente+lo+conserv%C3%B3+Dominga+D.+de+Per%C3%B3n,+abuela+del+ex+presidente+Per%C3%B3n.jpg)