|

| Trabajadores bananeros. |

|

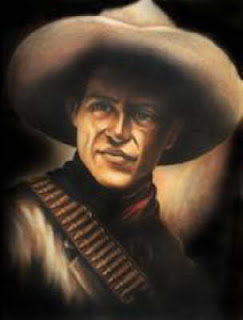

| Augusto César Sandino. |

|

| José Santos Zelaya. |

.jpg)

Por Sandro Olaza Pallero

José Santos Zelaya López nació en Managua (Nicaragua) el 1° de noviembre de 1853. Integrante del Partido Liberal, se sublevaba en León el día 11 de julio de 1893, apoyado por Anastasio Ortiz.

José Santos Zelaya López nació en Managua (Nicaragua) el 1° de noviembre de 1853. Integrante del Partido Liberal, se sublevaba en León el día 11 de julio de 1893, apoyado por Anastasio Ortiz.

Se desconoce la junta de gobierno de Joaquín Zavala Solís y se forma otra integrada por el general José Santos Zelaya López, Francisco Baca, Anastasio Ortiz y Pedro Balladares. El gobierno revolucionario entró a Managua y derrotó al ejército conservador el 25 de julio en la Cuesta del Plomo -al oeste de la ciudad- y desfiló por la calle del Triunfo aún existente.

La nueva Constitución de 1893, de corte liberal, proscribía los bienes de “manos muertas”, y la disposición se aplicó a los de la Iglesia católica. Sin embargo, no constituyó una transformación decisiva de las estructuras agrarias del país, donde tanto el crecimiento agroexportador como la propia reforma liberal fueron no sólo tardías sino, finalmente, truncadas por acontecimientos posteriores.

Con Zelaya, el consolidado grupo cafetalero de las sierras de Pacífico y de la Meseta Central, aliado ya a los sectores comerciales del país, buscaba imponer definitivamente su proyecto político como “proyecto nacional”. En 1894, Zelaya tomó por la fuerza la Costa de los Mosquitos, una disputada región bajo protectorado británico.

La lejanía del territorio permitió que Gran Bretaña, no queriendo embarcarse en un problema tan lejano y de escaso valor, reconociera la soberanía nicaragüense. De ahí la audacia política del gobierno zelayista, que culminó con la expulsión del cónsul británico y la toma de Bluefields. Desde la Mosquitia se controlaba la vía del río San Juan y la zona minera (oro y plata), maderera y bananera, que caía bajo control de los financieros estadounidenses. La influencia de Gran Bretaña en Centroamérica dejaba el lugar a Estados Unidos, victorioso militarmente en la guerra hispano-norteamericana de 1898.

Fue partidario de la creación de unos Estados Unidos de América Central, lo que le llevó a apoyar a otros partidos liberales de distintos países centroamericanos que pudieran defender el mismo proyecto, y a promover diversas conferencias unionistas centroamericanos, especialmente las cumbres presidenciales celebradas en Corinto. En Managua, el 27 de agosto de 1898, se reunió un Congreso que aprobó la Constitución de los Estados Unidos de Centroamérica.

De acuerdo con ella, Nicaragua, Honduras y El Salvador pasaron a ser los estados de la nueva federación. Sin embargo, el golpe de Estado llevado a cabo en este último país por el general Tomás Regalado echó por tierra el proyecto unificador.

En 1902, Zelaya fue reelegido presidente. La factibilidad de construir un canal a través del istmo de Centroamérica era una cuestión controvertida desde tiempo atrás.

Cuando Estados Unidos decidió hacerlo en territorio panameño, el presidente Zelaya intentó llegar a un acuerdo con Alemania y Japón para que instrumentaran el proyecto en Nicaragua. Su gobierno trajo desarrollo en su país, pues modernizó al Estado con una amplia reforma legislativa: creación de nuevas instituciones, promulgación de códigos, reglamentos, introducción del hábeas corpus, etc.

Zelaya convirtió a Nicaragua en la más progresista y rica nación de Centroamérica. Instauró la educación laica, gratuita y obligatoria, construyó escuelas, correos, barcos, ferrocarriles, telégrafos, carreteras, etc.

Asimismo se tomaron medidas tendentes a lograr la privatización de tierras comunales indígenas. La ley de extinción de las comunidades indígenas, promulgada en 1906, obligaba a distribuir una mitad de sus tierras a las familias de cada comunidad, y la otra mitad debía ponerse en venta para que pudiese ser adquirida por ladinos.

Los aborígenes eran reclutados mediante coacción y deudas pagaderas en trabajo, sistema común en Nicaragua, donde fue impulsado por Zelaya y persistió tras su abolición formal en 1913. El denominado enganche, se basaba en anticipos monetarios o en especie, a menudo por el equivalente a dos meses de salario, hechos sobre todo a indígenas por agentes enganchadores al servicio de los hacendados.

En un principio los adelantos eran, incluso, impuestos contra la voluntad de los aborígenes, de modo similar a los repartimientos de mercancías coloniales. Zelaya mantuvo tensas relaciones y desacuerdos con Estados Unidos, lo que selló su suerte, pues esta potencia brindó ayuda a los opositores conservadores nicaragüenses.

En 1907, una flota de guerra estadounidense ocupaba diversos puertos de Nicaragua. La situación llego al punto de existir un conflicto interno entre los liberales nicaragüenses por un lado, y los conservadores y Estados Unidos por otro -que los subsidiaba-.

En 1909 algunos mercenarios norteamericanos fueron capturados y ajusticiados por el gobierno de Zelaya, lo que sirvió de motivo para que Estados Unidos considerase la acción como una provocación para la guerra. A principios de diciembre, infantes de marina estadounidenses ocuparon diversos puntos de la costa caribeña nicaragüense.

El 17 de diciembre de 1909, Zelaya obligado a dimitir, se exiliaba en México para terminar en Nueva York, donde murió el 17 de mayo de 1919. Se estableció un gobierno democrático pronorteamericano bajo la presidencia de José Madriz Rodríguez.

Mientras tanto, los militares estadounidenses permanecieron ilegalmente y represivamente en el país hasta 1933, fecha en la cual crearon la Guardia Nacional, bajo el mando de Anastasio Somoza. Según el general Augusto Sandino “los banqueros de Wall Street prestaron $ 800.000 –ochocientos mil dollars- a Adolfo Díaz, para derrocar al gobierno del general José Santos Zelaya, presidente constitucional de Nicaragua en aquella época, siendo inadmisible tal préstamo, por haber sido el referido Díaz, en aquel entonces, un simple tenedor de libros, con $ 2, 65 –dos pesos sesenta y cinco centavos- de sueldo diario, en la minas de explotación norteamericanas de La Luz y Los Ángeles, Pis-Pis, Costa Atlántica de Nicaragua, y que no es posible que aquella cantidad le hubiera sido prestada por sencillez de la compañía minera, o por cariño que ellos le tuvieran al renegado vende-patria Adolfo Díaz”.

Bibliografía:

Bibliografía:

SANDINO, Augusto César, Pensamiento político, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1988.

TORRES-RIVAS, Edelberto (Coord.), Historia general de Centroamérica, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1993.